「○個」「○本」「○匹」など、ものの数を数える時に使う日本独特のことば『助数詞』。

助数詞には500種類ほどもあるそうですが、日本語表現の豊かさ・奥深さを象徴するものとして、ぜひ正しい助数詞を使えるよう幼児さんのうちからしっかりと教えてあげたいもの。

しかしながら、小学生はおろか大人でさえも、正しい助数詞をちゃんと理解できているかというと・・・???ですが、書店の店頭で良い本を見つけました。

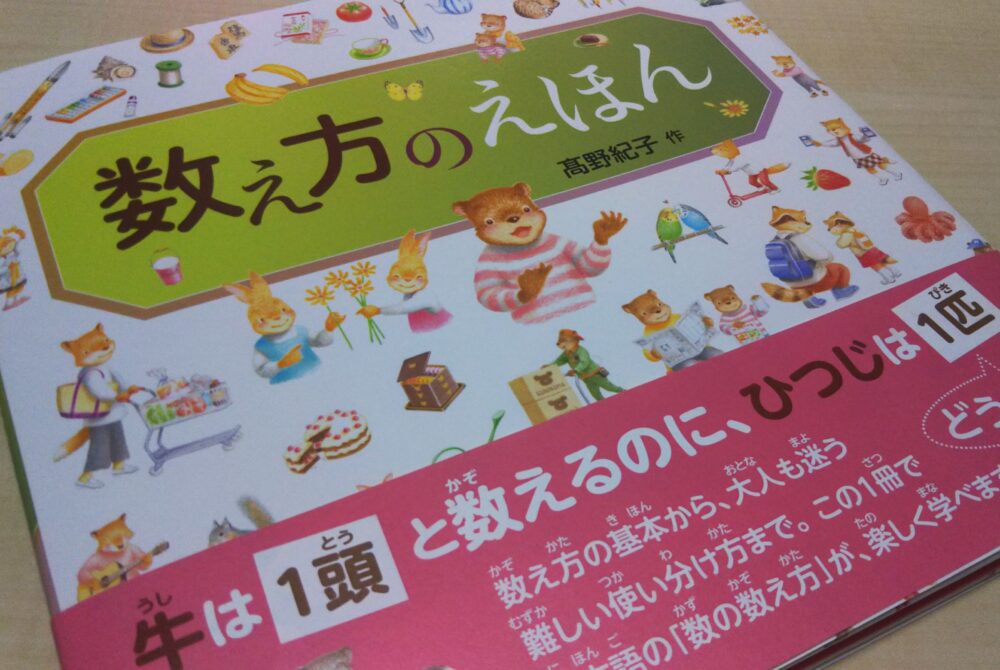

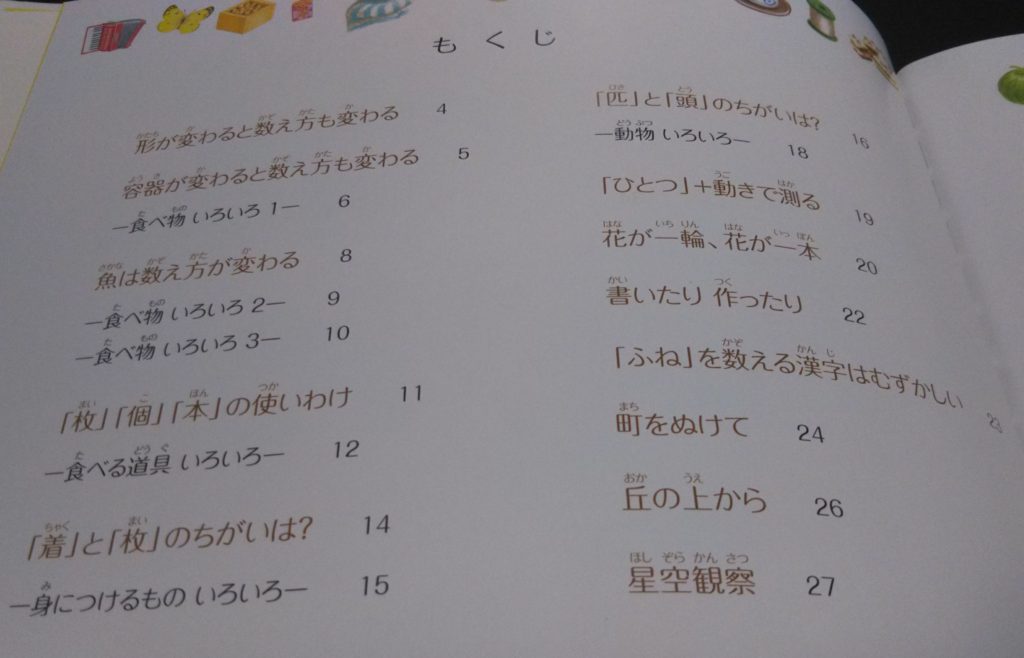

『数え方のえほん』は、基本的な数え方から、大人でも迷ってしまうような難しい数え方まで、さまざまな「数え方」が紹介された絵本。

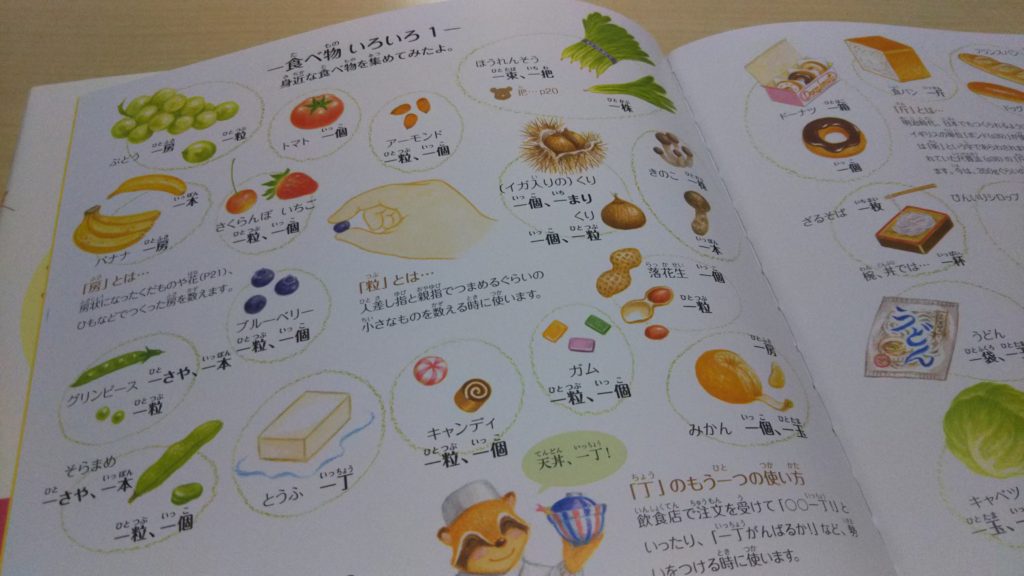

「食べ物」「動物」「花」「身に着けるもの」などのジャンル別のみならず、

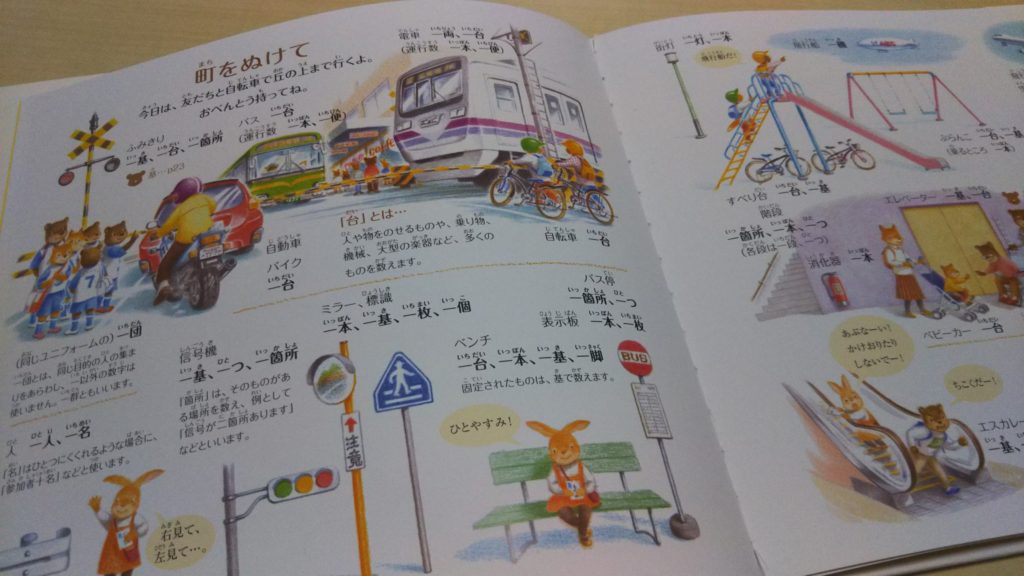

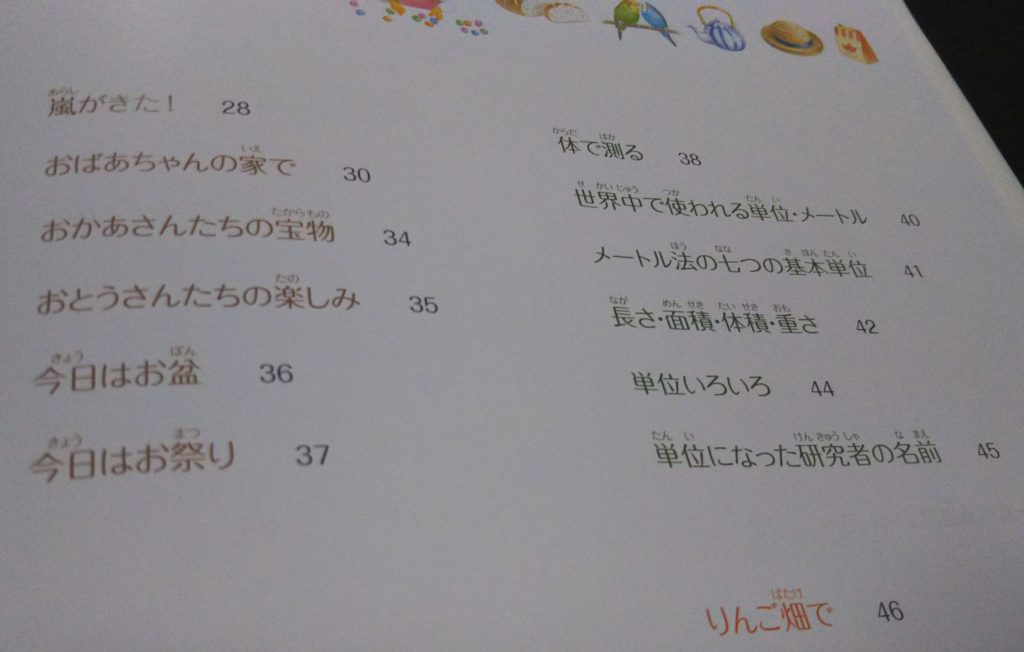

「町を抜けて」(踏切や電柱、信号、エスカレーターなど町の中で見かけるもの)

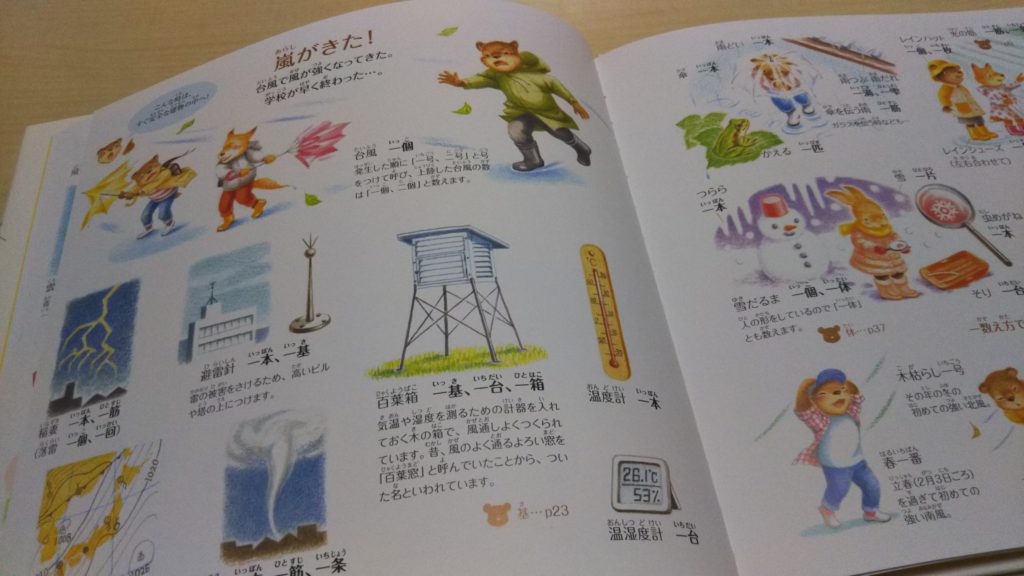

「嵐がきた!」(台風や雷、竜巻、虹など、お天気に関係するもの)

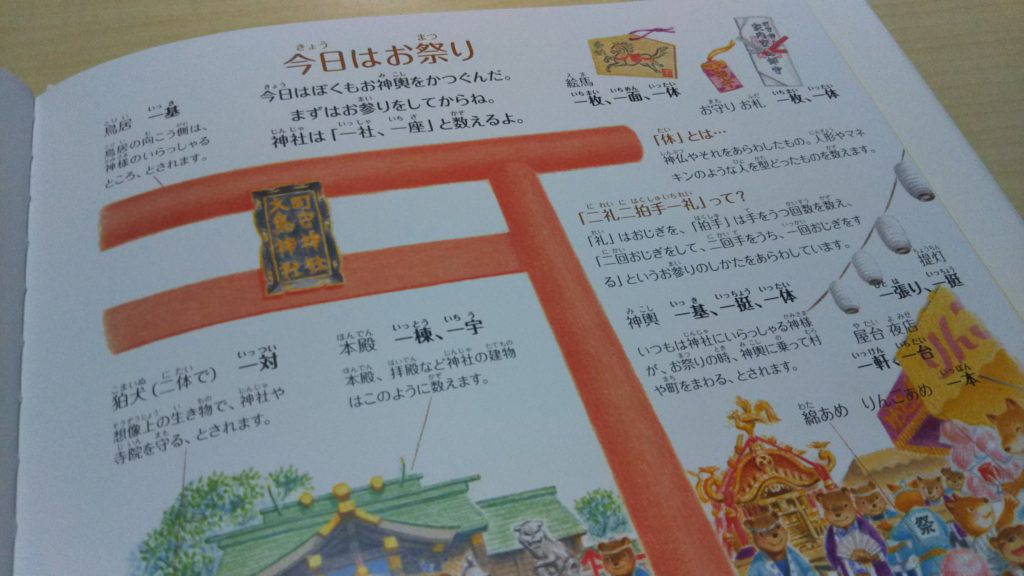

「今日はお祭り」(鳥居、狛犬、絵馬、お神輿など、お祭りに関係するもの)

などなど・・・シーン別に、さまざまなものの数え方を紹介してくれています。

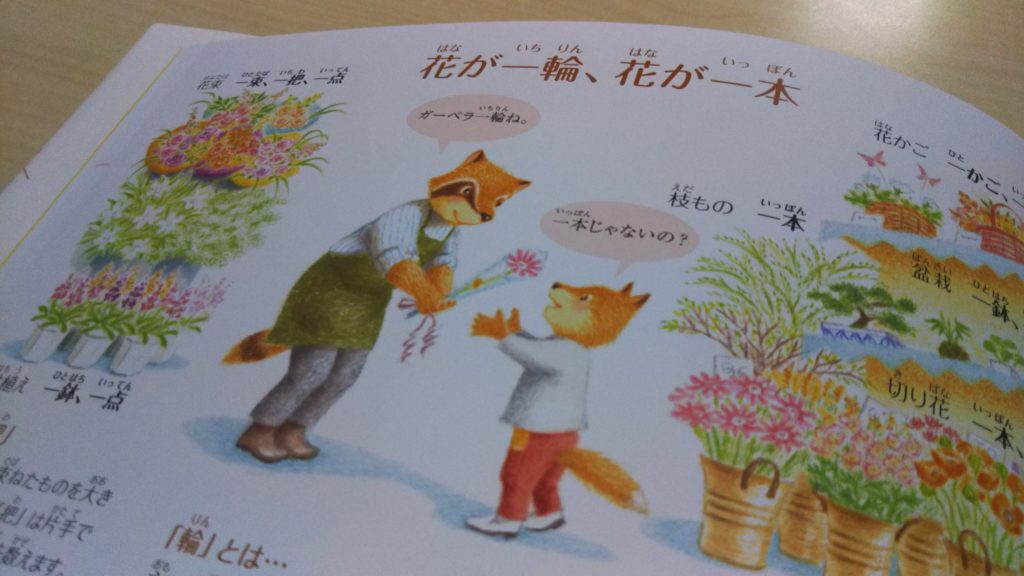

この絵本の良いところは、単にそれぞれのものの数え方が書かれているだけでなく、数え方に関するナゾや、数え方の由来についての知識をわかりやすく説明してくれているところ。

例えば、「枚」「個」「本」の使い分け(それぞれのものの形状によって数え方がかわる)

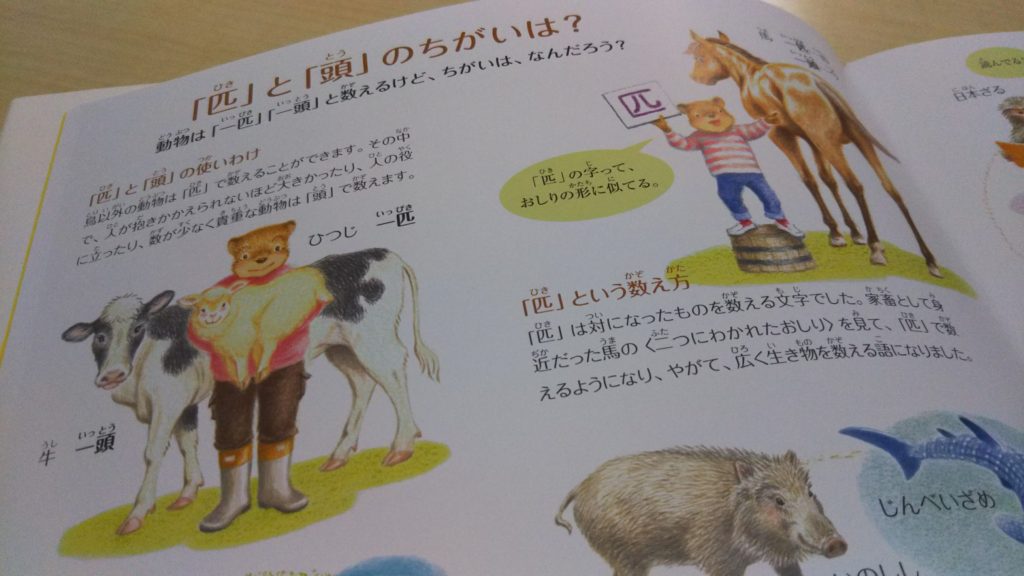

「匹」と「頭」のちがいは?(大きさによって使い分ける)

くらいなら何となくわかるけど・・・

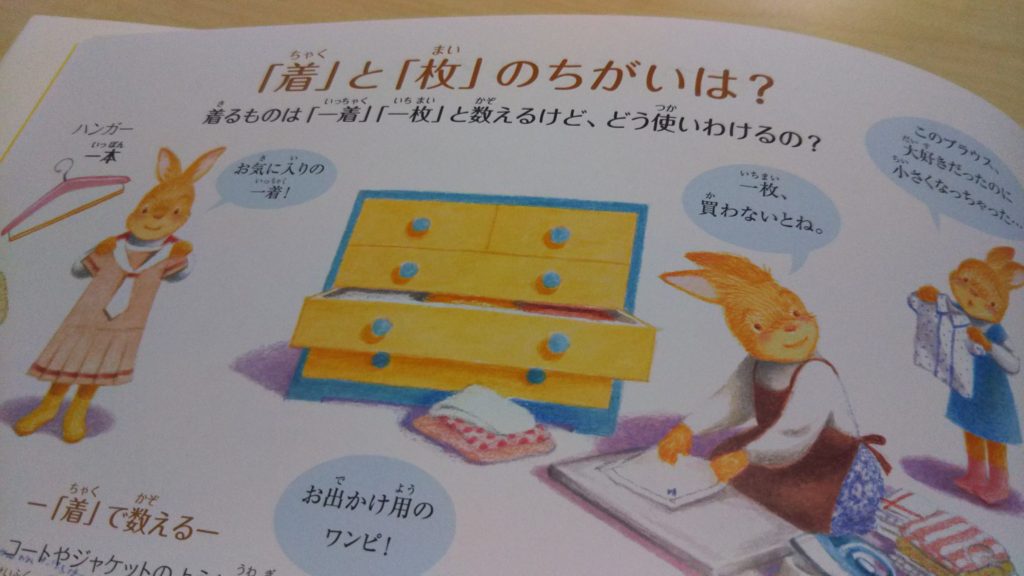

「着」「枚」のちがいは?

花が一輪、花が一本

などなど・・・確かに言われてみるとどうやって使い分けるのかな・・・?と説明に困ってしまうような数え方について教えてくれています。

また、

*「匹」という数え方の由来は、『匹』という漢字が馬の〇〇〇の形に似てるから!など、どうしてその数え方になったのか?という由来

*すいかは「一玉」「一個」→切ると「一切れ」など形が変わると数え方も変わる、

同じみかんでも「一袋」「一ネット」「一パック」など容器が変わると数え方も変わる、

魚は「丁」「節」「切れ」など切り方によって数え方が変わる

などなど・・・

全47ページの絵本一冊に、数え方に関する面白い知識がギッシリ詰まっています。

前ページをとおしてカラフルでかわいらしいイラストが満載なので、お子さんにとって初めて聞くものでもイメージがしやすいようになっていますが、文字もかなり多くて細かいので、お子さんが自分で読むなら小学生以上でないとちょっと難しいかもしれません。

どちらかというと、親子で一緒に読みながら親が子どもに説明してあげる、もしくは大人が読んで知識として取り入れたうえで、日常会話の中で正しい助数詞を使うことで子どもにも自然に身につけさせる、という使い方がオススメです。

![]()