小さなお子さんの親御さんで「何歳くらいからドリル・プリント学習をさせたらいいの?」という疑問をお持ちの方も多いと思います。

書店などで売られているドリル・プリントには、早いもので「2・3歳向け」からスタートしているものもたくさんありますよね。

しかしながら、まだ文字を書くことはおろか読むこともままならない2歳児さんのうちからのドリル・プリント学習って意味あるの?と疑問に思われる方も多いのではないでしょうか?

私は教室の生徒さんに、鉛筆やクレヨンを持ってきちんと線や丸が書けるようになる2~3歳頃から、おうちでのドリル・プリント学習をおすすめしています。

まだ文字の読み書きもできない2歳児さんのうちからドリル・プリント学習をおすすめする理由として、2歳児さんのドリル・プリント学習3つの目的とメリットをご紹介します。

スポンサーリンク

2歳児さんがドリル・プリントに取り組む目的とメリットは?

私が2歳児さんのうちからドリル・プリント学習をおすすめする理由は以下の3つ。

①指先をつかうことが、巧緻性や脳の活性化につながる。

市販されている2歳~3歳児さん向けのドリル・プリントには、「せんがき」「めいろ』「いろぬり」「シールはり」「きりがみ」といった、『おべんきょう』というよりはどちらかというと『作業』系とでも言えそうなものが多いです。

これらのドリル・プリントでは、クレヨンやえんぴつ、はさみなどを使うことで・・・

・手先・指先の器用さ(巧緻性)を高める

・指先を使うことで脳が活性化される

・運筆力がつき、文字書きにつながる

・・・のような効果が期待されます。

もちろん指先を使う取組は、ひもとおしなどの具体物や100均のシール・折り紙などを活用すれば、ドリル・プリントを使わなくても可能です!

しかしながら、いろいろな材料を買いそろえるのが面倒だったり、どんなふうに働きかければいいのかわからない等、ちょっと自信がないという方は、市販のドリル・プリントを使ってみるのもオススメ。

ちなみに、教室で取り入れているのは以下のようなプリントになります。

② 机に向かう経験が、のちの家庭学習の習慣につながる。

勉強ができる子には、自らすすんで勉強をする「家庭学習の習慣化」ができているという共通点があります。

この家庭学習の習慣は、ある程度大きくなってから急に習慣づけようと思っても難しくなってしまいます。

ですので、小学校入学前の幼児さんのうちから1日5分でもいいから毎日机に向かう習慣をつけておくと、小学校に入学してからラク。

小学校入学前になってあわてるよりも、小さいうちから机に向かい集中して取り組むことに慣れておいたほうが、いざ本格的に家庭学習を、となった時にスムーズにスタートさせることができます。

※関連記事:幼児の家庭学習を習慣づけるおすすめの方法:3つのポイント

就学前のお子さんに、毎日勉強する「習慣」をつけさせるのはなかなか大変なもの。 とはいえ、今までまったく勉強したことがないお子さんが小学生になったとたん「毎日勉強しなさい」と言われても戸惑ってしまいます。 小学校入学後に毎日「勉強[…]

③子どもが身につけるべき内容を親が学んで、日常生活に取り入れられる。

2~3歳児さん向けのドリル・プリントには、上で述べたような『作業』系のものではなく、数や図形、概念(言葉の意味)などをあつかう、いわゆる『ちえ』系のドリルもあります。

いわゆる『ちえ』系ドリル・プリントのすばらしいところは、知育的な領域において、この時期に身につけておきたいこと・できるようになっておきたいことが体系化されまとめられていること。

つまり2歳児さんのドリル・プリント学習でいちばんのメリットは、今のお子さんにどんなことを身につけさせればよいのかを親御さんが学べることです。

その上で、次のようなサイクルでお子さんに実体験をとおして必要なことを身につけさせるサイクルを作ることがポイントです。

①今お子さんが身につけるべき内容を、ドリル・プリントを通して親御さんが学ぶ。

➁それらをお子さんが理解するために必要な働きかけを、日常生活や遊び、言葉がけに取り入れる。

③ドリル・プリントで、お子さんが理解できているかどうかを確認する。

④理解できていなければ、ふたたび実体験をとおして理解をうながす。

⑤ふたたびドリル・プリントで知識を整理したり定着させる。

このようなサイクルを作ることでお子さんの理解が深まり、知識として定着していきます。

めいろやせんがきなどの『作業』系は、ドリル・プリントに取り組むこと自体が子どもの能力を高めますが・・・

『ちえ』系に関しては、ドリル・プリントそのものよりも、その内容をいかに実体験をとおして身につけるかが大事になります。

では、ドリル・プリントの出題内容をどのように遊びや生活に取り入れていけばよいのでしょうか?

教室で取り入れているドリルの問題を例にあげてみます。

おなじ かたちはどれ

うえの かたちと おなじ かたち・もようを したから さがして 〇を つけましょう。

●この問題のねらい→”同じ”がわかるようになる(対応)。

●こんなふうに身につけさせよう→メモリーゲームなどを使ったマッチング遊び

※参考記事:メモリーゲームで「マッチング」と「神経衰弱ゲーム」プラスアルファを

「マッチング」は、複数のものの中から同じ色や絵などを見つける取組。 私の教室でも、2歳児さんクラスからさまざまな教材をつかって「マッチング」をします。 色や絵を見て「おなじ」を認識すること、また、たくさんある選択肢の中から同じものを[…]

おなじ かずは どれ

うえに りんごが いくつか ありますね。

この りんごの かずと おなじ かずを したから えらんで 〇を つけましょう。

●この問題のねらい→3までの数の理解(正しく数える、”ぜんぶでいくつ”がわかる)

●こんなふうに身につけさせよう→

・日常生活の中で”数”を意識できるよう会話に取り入れる(「あめを2こあげるね」など)

・おはじきや百玉そろばんなどの具体物を使って、数をあつかう遊びをする

※参考記事:幼児期のうちに、算数の基礎となる「かず」概念の”基本のき”をおはじきで学ぼう

数の概念の基礎から、小学校で習うかけ算・わり算の考え方まで・・・ おはじきは、「かず」を学ぶのに必要不可欠なものです。 今回は、”おはじき”を使って学ぶ「かず」の概念、”基礎の基礎”をご紹介します。 [ad#co-1]スポンサーリンク[…]

『百玉そろばん』は、目に見えない”数”という抽象的なものを、具体的に目に見えるものと結びつけることで、数概念の理解をうながすのに有効なツール。 しかしながら、「実際に『百玉そろばん』をどのように使えば良いのか?イマイチよく分からない・[…]

「数の多少の比較」とは、どちらの数が多いかをくらべること。 りんご3個とみかん4個、どちらが多いかをくらべるには、ものの種類にかかわらず、「数」という要素だけを取り出して比較する必要があります。 また、ゾウ1頭とアリ1匹ではどち[…]

いちばんは どれ

ふたつの えの なかで せの たかい きりんさんは どちらですか。〇を つけましょう。

●この問題のねらい→「高い・低い」の概念、2つの比較●こんなふうに身につけさせよう→

・日常会話の中で「高い・低い」「大きい・小さい」「長い・短い」などの言葉を意識して取り入れ、対概念として理解させる。

(「こっちのケーキのほうが大きいね。こっちのほうが小さいね。」「大きいほうのケーキをあげる。」など)

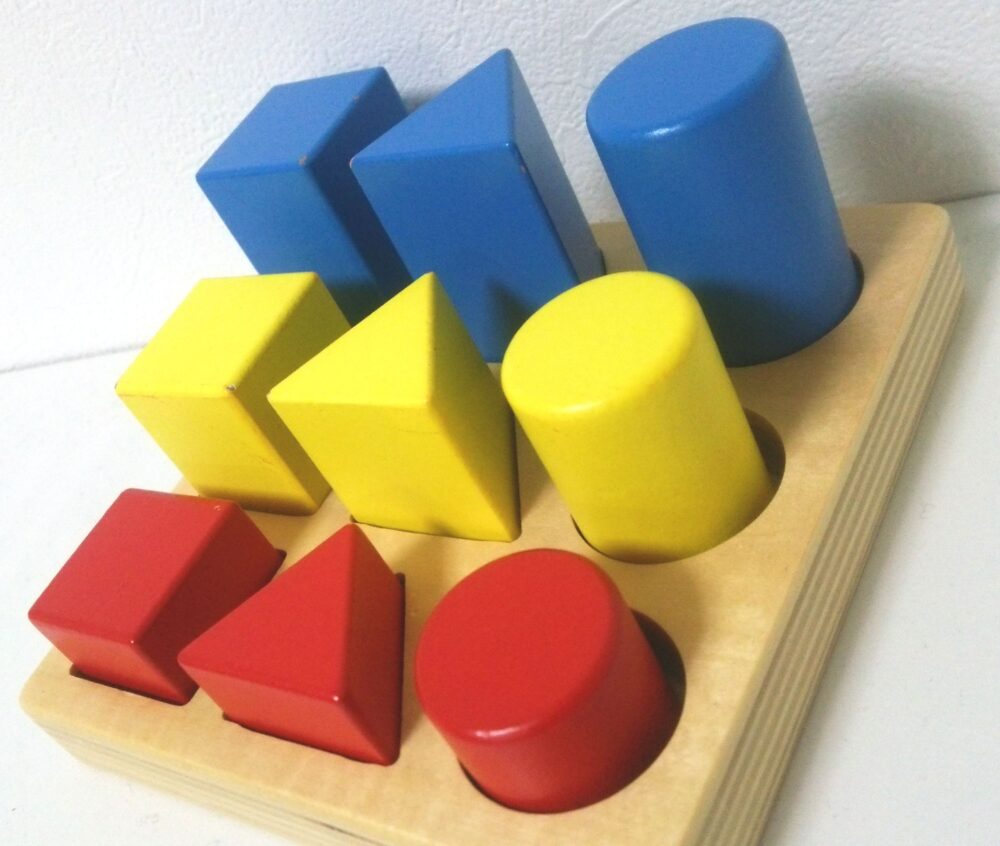

・おなじ形で大きさや長さの違うものがそろったおもちゃを使って遊ぶ。

※関連記事:

「大きい」「小さい」は、幼児期に身につけておきたい基礎概念のひとつ。 教室のレッスンでも、2歳児さんクラスから、いろいろな取組をとおして大小の概念を身につけていけるようカリキュラムを組んでいます。 今回は私がレッスンの際に意識してい[…]

赤ちゃんのおもちゃの定番『コップがさね』は、大きさのちがうカラフルな10個のコップを重ねたり積み上げたりして遊ぶことで、色や大きさの違いを認識したり、器用さをやしなってくれるおもちゃ。 コンビ コップがさね 赤ちゃん向けのお[…]

ダイワ『3色パズル』は、まる・さんかく・しかくの枠に、それぞれ形(円柱・三角柱・四角柱)・色(赤・青・黄)・高さのちがう9つの木製のピースをはめていくパズル。 ダイワ 3色パズル〜3種類の高さ、形、色がちがう9ピース入りの木製知育[…]

・・・これらは一例ですが、大切なのは、ドリル・プリントを使って教えるのではなく、あくまでもプリントは親御さんが学ぶため、またお子さんが実体験をとおして学んだことがしっかり理解・定着できているかを確認するため、ということを忘れないこと。

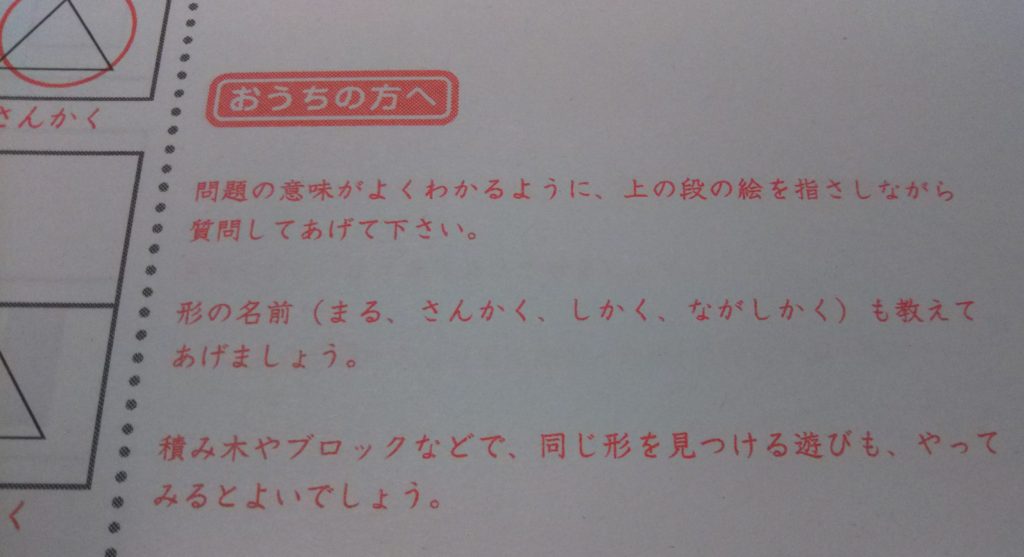

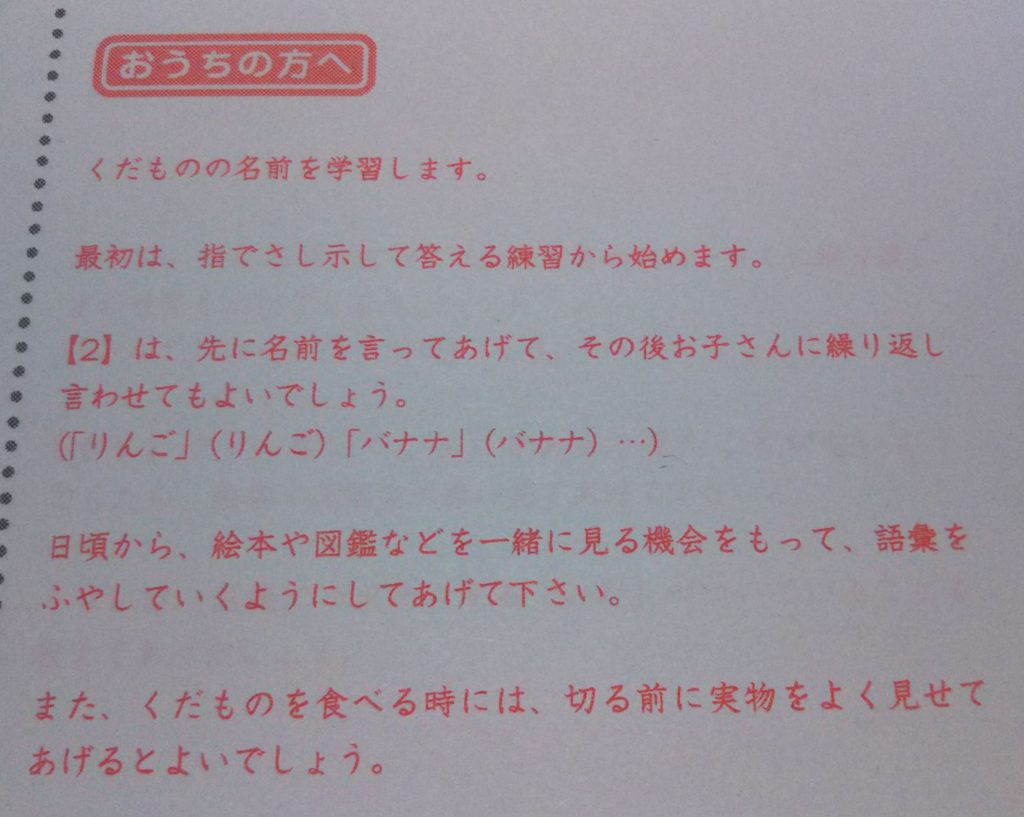

また、「どんなふうに声掛けしたり、遊びに取り入れたりしたらいいかわからない・・・」という方もいらっしゃるかと思いますが、ドリル・プリントにはお子さんへの声掛けのポイントや取り組み方などのアドバイスを書いてくれているものもあります。

例えば、2歳児さんから取り組めるプリント教材、がんばる舎の『すてっぷ』は、月950円というリーズナブルなお値段も魅力ですが、親御さん向けの声掛けのヒントやアドバイスが記載されているのも特徴の1つ。

すべての問題に対して「どんなふうに発問すればよいか」「どんなふうにヒントを出してあげればよいか」のポイントや、その問題を理解するために「日頃から○○してあげてください」や「生活の中で○○しましょう」など、おうちの方向けのひとことアドバイスが記載されています。

幼児さん向けのドリル・プリントを選ぶ際には、そのような親御さん向けの解説が充実しているかも必ずチェックしてみてくださいね。

※関連記事:月950円ってどうなの!?がんばる舎の通信教材『すてっぷ』が2歳児さんの家庭学習にオススメな、お値段以外の理由とは

月950円というリーズナブルなお値段で評判の幼児向け教材、がんばる舎『すてっぷ』。 2歳から始められるということで、いったいどんな教材なのか!?以前から気になる存在でした。 そこで、実際に教材を申し込んで手に取ってみた感想も踏まえて[…]

最後に

お子さんが小さいうちは、わざわざ『おべんきょう』というスタイルをとらなくても、遊びの中で自然にいろんな概念を身につけていくもの。

しかしながら、好きなように遊ばせているだけの場合と、親御さんがお子さんにどんなことを身につけさせたいかを意識したうえで、遊びを提示したり声かけをしてあげるのとでは大きな差があります。

2歳児さん向けのドリル・プリントは、2歳のお子さんがどんなことを身につけるよう意識すれば良いかを教えてくれる、親御さん向けの教科書でもあるのです。

ここであらためて注意しなけれないけないのは、必要な概念をドリル・プリントではじめて子どもに教えるのではなく、あくまでも日常生活や遊びをとおして体験させてあげたり教えてあげるのが先、ということ。

紙の上で学んだ知識としてだけでなく、あくまでも実体験をともなってこその理解なので、そこを飛ばさないよう注意が必要です。

これが2歳児さんに限らず、小学校入学前の幼児さんがドリル・プリント学習に取り組む際の、いちばんのポイントになります。

問題ができないからといって叱るのではなく、「まだ具体物での経験が足りないんだな」ととらえて、さらに日常生活の中で意識して体験する機会を増やすようにしてあげてくださいね。

※こちらの記事もよく読まれています>>>リーズナブルな2歳児さん向けの通信教材、ポピーとがんばる舎すてっぷを比較。オススメはどっち!?

2歳児さんから取り組める通信教育の教材、月刊ポピー『ポピっこ』と、がんばる舎『すてっぷ』。 『ポピっこ』は月額980円、『すてっぷ』は月額950円という、どちらも市販のドリルを買うのと変わらないくらいのリーズナブルなお値段なので、この[…]