お子さんが2歳児さんくらいになると、そろそろ何か「おべんきょう」的なことを・・・と考え始める親御さんも多いのではないかと思います。

2歳児さんから取り組める通信教育の教材のなかでも、月980円というリーズナブルなお値段が評判の幼児ポピー『ポピっこ』。

インターネット上での口コミを見てみると、

「内容が簡単すぎてもの足りない」

「届いてから1~2日ですぐ終わっちゃう」

などという声も見うけられますが実際のところどうなのでしょうか!?

結論から言うと、

「ポピっこ」ももちゃんは市販のドリルと比較するとページ数や問題数のボリュームは少なめだが、正しい使い方をすれば学習効果は絶大

というのが、現役の幼児教室講師である私の考えです。

そこで今回は、

- 「ポピっこ」ももちゃん4月号の内容を検証

- 「ポピっこ」ももちゃんで身につく力とは?

- 「ポピっこ」ももちゃんの学習効果を高める正しい使い方

についてお伝えしたいと思います。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

2~3歳向けポピー「ポピっこ」ももちゃん4月号の内容は?

2~3歳向けポピー『ポピっこ』ももちゃんの教材は、毎月届くテキストと、ミニ絵本。

(その他、おうちの方向けに、情報誌『ほほえみお母さん&お父さん』も付いてきます。)

テキストはオールカラー35ページ(シール付き)。

脳の専門家・篠原菊紀教授が指導・監修しており、脳科学にもとづいて「こころ(情操)」「あたま(知恵)」「からだ(運動あそび)」の各分野をバランスよく育てる内容になっています

ちなみに4月号のテーマは

あたま ●見つけ遊び ●色の区別 ●大小の区別

からだ ●運動遊び ●トイレ・小

テキストの内容は、ももちゃんが朝起きたところから夜寝るまでの一日のストーリー仕立てになっています。

ポピー入会時には、テキストに登場するキャラクターのももちゃん・オードリー・ミニドリーの指人形がもらえるので、それぞれのキャラクターといっしょに遊びましょう!

ちなみに、スマートフォンや携帯電話でバーコードを読み取ると、ももちゃんのおしゃべりや、テキストで紹介されているわらべうたを聞くことができる「音声配信サービス」もあります。

あさ おきたら なんて いうのかな

テキストのはじまりは、ももちゃんのお目覚めから。

部屋の中にあるものの名前を言いながら、それぞれにおはようシールを貼っていきます。

同時に、子どもの大好きなシール貼りで指先の器用さをやしなうことにも。

シールはくりかえし貼ったりはがしたりできますので、何回でも遊べます。

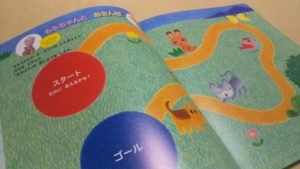

ももちゃんと おさんぽ

ももちゃんや オードリーのにんぎょうで みちを すすんで 「おはよう」の あいさつを しよう

道をゆびでなぞりながら、道の途中で出会った動物たちにごあいさつ。

脳の専門家が監修しているだけあって、幼児ポピー「ポピっこ」には、脳を鍛えるための取組がたくさん取り入れられています!

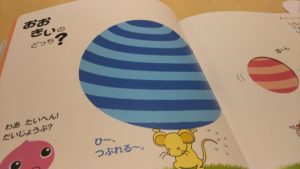

おおきいの どっち?

どっちのボールが大きいかな?

同じかたちで大きさのちがうものを比較して「大きい・小さい」の概念を身につけます。

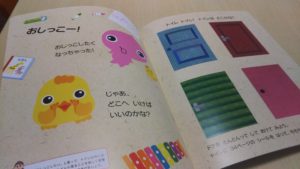

トイレ トイレ!トイレはどこかな?

扉の部分を切って開けると、扉の向こうにトイレが。

シールを貼って、ももちゃんたちを座らせます。

さあ、ふとんに はいりましょ!

あれ?まだ おきているのは だれかな?

最後のページは、ももちゃんたちのおやすみの場面。

一日の流れを追ったストーリーをとおして「おはよう」「おやすみ」などの挨拶の言葉にも親しみます。

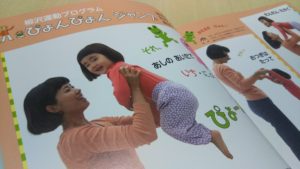

栁澤運動プログラム ぴょんぴょんジャンプ

幼児ポピーでは、心身ともに健全に育つことを目的とした「からだあそび」を掲載。

幼児運動学を専門に40年間研究してきた栁澤秋孝先生が監修しています。

体を動かすことで脳の運動野が活性化すると、判断力・抑制力が備わって感情をうまくコントロールできるように。

わらべうた あそびうた

親子でふれあいながら遊べる歌が毎月紹介されていて、音声配信サービスで聞くこともできます

これなあに?カード

毎月、「乗り物」「虫」「食べ物」など、テーマごとのカードが9枚ついてきます。

まずはカード表面の写真を見て、いろんなものの名前を覚えます。

名前を言えるようになったら、次はカード裏面を使用して。

裏面は、写真の一部だけが見えるようになっています。

カードがたくさん集まったら「虫のなかま」「食べ物のなかま」などに分ける“仲間わけ“など、いろんな取組みに発展させることができます。

カード用の「おかたづけぶくろ」もついていますので、バラバラになってなくしてしまう心配もなく、おかたづけの習慣づけもバッチリ!

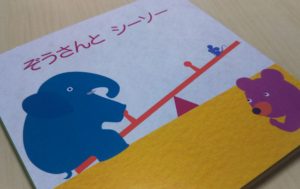

ミニえほん

毎月届く絵本はオールカラー12ページ。かばんに入る小さいサイズなので、病院の待ち時間や電車の中など、ちょっとしたお出掛けの時にも重宝しそう。

絵本を購入する手間や費用を考えると、ポピっこの購読料月980円の中に絵本一冊が毎月含まれているのはお得感がありますね。

「ポピっこ」ももちゃんで身につく力とは?

「ポピっこ」ももちゃん4月号の教材を実際に見てみてわかった、「ポピっこ」ももちゃんで得られる学習効果は以下のとおり。

「ポピっこももちゃん」の学習効果を高める正しい取り組み方とは

「ポピっこ」ももちゃんをドリルやワークブックとしてとらえると、たしかにボリューム(ページ数、問題数)は少ないと感じられますし、難易度も、お子さんによっては「カンタンすぎる」と感じられてしまうかもしれません。

しかしながら、以下の点を意識して取り組むことで、「ポピっこ」ももちゃんの学習効果を高めることができます。

「1回やって終わり」ではなく、時間をおいて何回も取り組む

そもそも通常のドリルやプリントとちがい、「1回やって終わり」にさせない、というのが「ポピっこ」ももちゃんの正しい使い方。

2歳くらいの子どもの場合、テキストのとおりに(たとえば「サイコロを転がして、出た色とおなじ色を見つけよう!」や「夜空におほしさまシールを貼ろう!」など)指示したとしても、それを無視して自分のやりたいようにやってしまう・・・ということがあると思います。

この時期の子どもは「言われた通りにやる」よりも「自分のやりたいようにやる」が優先になってしまいがち。

しかしながら回をかさねるうちに、だんだん問題の意図を理解してそのとおりにできるようになったり、前回できなかったことができるようになる等、おなじワークでも取り組み方に成長や変化が出てきます。

だからこそ、何回もくりかえして取り組めるようこちらから働きかけることが大事です。

子どもが問題のとおりにやらないからといって「これはこうじゃないでしょ!」などと無理にやらせる必要はありません。

お子さんの「やってみたい」「楽しい」という気持ちを大切に取り組むのが、「ポピっこ」ももちゃんの場合には大切ですね。

また「ポピっこ」ももちゃんは、テキスト自体が絵本のようなストーリー仕立てになっているのも特徴。

逆にすんなり指示のとおりにできてしまうお子さんでも、お気に入りの絵本を何度もくりかえし読むように、何度も見て想像をふくらませながらお話を発展させていくのも、「ポピっこ」ももちゃんの楽しみ方ではないでしょうか。

「1回やったら終わり」ではなく、何回も取り組んでお子さんの成長を感じること。それこそが「ポピっこ」ももちゃんの醍醐味だと思います。

親子でじっくり取り組む時間そのものを大切にする

幼児ポピー「ポピっこ」を監修・指導しているのは脳の専門家、篠原菊紀教授。

平成18年以来連続で、ポピーをしている時の親子の脳活動を測定し、教材づくりに活かしています。

10年以上にわたる実験の結果、ポピーに取り組んでいるときの脳は、知的活動の基盤となる「前頭前野」が強く活性化することがわかったそうです。

絵本の読み聞かせしてあげるときのように、親子でいっしょにテキストを見ながらお子さんに語りかけたり、いっしょに作業をしながら親子でふれあう。

学ぶ内容よりも、親子のふれあいの時間そのものが、子どもの脳のみならずお母さまの脳も活性化させることがわかっています。

「ポピっこ」ももちゃんの教材はあくまでも親子のふれあいのきっかけとなるツールであり、教材に取り組む時間そのものが重要なのです。

「上の子の時ほど下の子に手をかけてあげられてない・・・」というお母さまは多いと思いますが、教室の生徒さんのお母さまにも、敢えて下のお子さんと向き合う時間を作るためにポピーを始めることにした、という方もいらっしゃいます。

最後に

2~3歳児さんむけポピー「ポピっこ」ももちゃんは、「簡単すぎてすぐ終わっちゃう」のではなく、「おなじ教材に何度も取り組むことで、お子さんの変化に気づく・成長を促す」「親子で向き合ってじっくりと取り組むこと自体に意味がある」教材。

「普段、なかなかゆっくり子どもと向き合えていない」というお母さまこそ、親子がふれあう時間のきっかけづくりのツールとして、幼児ポピー「ポピっこ」ももちゃんを活用してみてはいかがでしょうか。

![]()

![]()

![]()

※関連記事:

リーズナブルな2歳児さん向けの通信教材、ポピーとがんばる舎すてっぷを比較。オススメはどっち!?

2歳児さんから取り組める通信教育の教材、月刊ポピー『ポピっこ』と、がんばる舎『すてっぷ』。 『ポピっこ』は月額980円、…