小さなお子さんの子育てには必須の「絵本の読み聞かせ」ですが、絵本の選び方や読み聞かせのやり方、何が正しいのか・・・!?

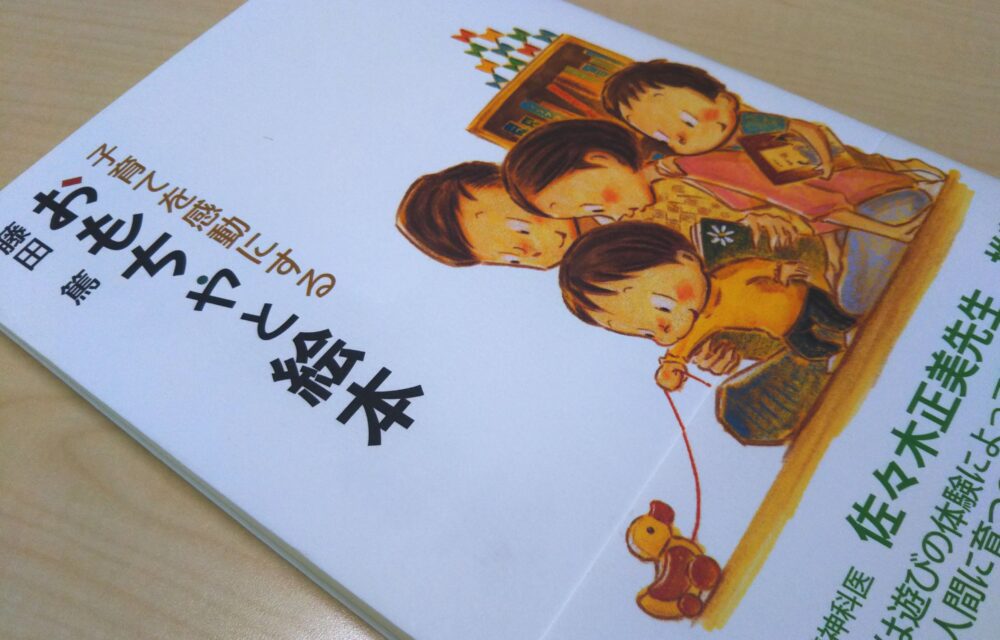

今回読んだ「子育てを感動にするおもちゃと絵本」から、絵本の与え方で大切なことは何か?についてご紹介させていただきたいと思います。

「子育てを感動にするおもちゃと絵本」とは

今回ご紹介する「子育てを感動にするおもちゃと絵本」の著者、藤田 篤氏は、愛知県にあるおもちゃと絵本の店「カルテット」オーナーであり、「一般社団法人 日本知育玩具協会」理事長。

全国の園や学校でおもちゃや絵本、子育てに関する講演・セミナーを年間100本以上行っていらっしゃる、おもちゃと絵本の専門家でいらっしゃいます。

そんな藤田氏が、ご自身の二人のお子さんの子育ての経験や保育現場での実践・研究をもとに書いた、絵本とおもちゃを通じた子育ての本です。

「子育てを感動にするおもちゃと絵本」から学ぶ、正しい絵本の与え方。

この本の中では、おもちゃと絵本の与え方について書かれていますが、今回の記事では、その中でも絵本について書かれている内容についてご紹介します。

よい絵本の選び方

よい絵本の選び方は「奥付け」を見る

「奥付け」とは、本のいちばん最後のページにある、その本についての情報(著者名、出版社、印刷所、発行年月日、改訂の記録など)が記されている部分のこと。

この「奥付け」の部分に、“よい絵本”を選ぶ基準がある。

それは「初版年月日」(その本が初めて発行された日付)と「第○刷」(何回増刷されたか)の部分。

すなわち、長い間読み続けられている絵本かどうか、という点。

例えば福音館書店の「ぐりとぐら」は初版1967年1月20日、平成25年9月15日で第198刷と、50年以上にわたり読み続けられている。

よい絵本は、ロングセラーで読み継がれているものが多い。

書店で絵本を手に取ったら、まずは奥付けをのぞいてみよう。

自分が育った絵本で子育てを

子どもに新しく絵本やおもちゃを買い直すよりも、できることなら自分が子どもの頃に読んでもらった絵本や、遊んでもらったおもちゃを使ってほしい。

絵本をたっぷり読んでもらって親になったお母さんは、自分が読んでもらった絵本のストーリーとともに、読んでくれた人のぬくもりも、はっきり覚えている。

自分が絵本を読んでもらったりおもちゃで遊んでもらった、すなわち、愛された思い出も一緒に伝えていくことは、その子が親になった時に何をしたらよいのか、ということまでを伝承してゆくこと。

昔話は本物を読む

「本物の昔話」とは、誰かが書き直したものではなく昔から伝わるもの。

子どもに残酷なお話を聞かせてはいけない、という理由で結末を書き換えているものはダメ。

本来、昔話の善悪は単純で、善は生き、悪は滅びる。そこから、悪いことをしてはダメなんだ、という善悪のけじめが育つ。

また、“悪が滅びて弱いものが生き延びる”というファンタジーが、子どもたちが生きていく上で困難にぶつかった時に、それを乗り越えられる“根拠のない希望”を与える。

正しい絵本の読み聞かせ方

絵本の読み聞かせは、子どもの心を開くところから

声優やアナウンサーのように、朗読が上手なことが絵本の読み手の資格ではない。

子どもの声や気持ちに耳を傾け、心を受け止めてくれていることがわかると、子どもは心を開く。

そこに素晴らしいお話の世界を注ぎ込むことで、深く子どもの心に物語が刻み込まれる。

CDを聞かせて、絵本の読み聞かせをしたつもりになってはいけない。

絵本の読み聞かせは、演じてはいけない。

絵本とは絵を手かりにして、言葉を深く想像していくもの。

声色で引き付けるような「演じる」読み方は、紙芝居の読み方であって絵本の読み方ではない。

書いてあることを書いてあるとおりに読み、一字一句崩さない。

絵本の文体、活字の字体、文字の配置すべてに作者、画家、編集者の意図がある。

目の前の子どもに言葉を優しく手渡すように読んでいくこと。

赤ちゃんがまだしゃべれないからといって、絵本を読むことを惜しんではいけない。

美しい言葉を子どもにたっぷり注いであげる。それがそのまま子どもの体の中に蓄えられる。

同じ絵本を、繰り返し、同じように読む。

同じ絵本を繰り返し読んでもらうことで、子どもは少しずつ絵本の面白さ、奥深さを学んでいく。

「いつも同じ」ということが大切。

脚色して毎回違う読み方をしてしまうと、子どもは安心して自分の気分で楽しむことができない。

また、文章で描かれていないストーリーを言葉で説明する必要はない。

ひたすら、繰り返し読んであげること。そして、絵本を大好きにしてあげることが大事。

その意味に気付くのが親になって自分の子どもに読んで聞かせてあげる時だったとしても、それはそれで素晴らしい。

絵本で何かを教えようとしない。

絵本で「もののなまえ」など、知識を教えようとしないこと。

絵本で教えようとすることは、子どもの知識に対する欲求を損ねる。

子どもが自分で気付くのを待つことが大事。

例えば柿の絵を指差して「りんご」と言うなど、子どもが間違えていても指摘しない。読みっぱなしでいい。

子どもが自分で気づく、わかることが自信となり、さらに大きな発明や発見への意欲につながる。

また、絵本の反応を確かめようとして「梨はどれかな?」などと質問するのも絵本嫌いに育ててしまうので、してはいけない。

子どもが自分から言いたくなる時を待つ。

同様に、絵本で「しつけ」はしない。

「おひさまみたいに 歯をみがこう」などと、しつけのために絵本を読み聞かせていると、子どもは親の意図を見抜き、絵本が嫌いになってしまう。

しつけは絵本抜きで、子どもと向き合うこと。

子どもを本好きに育てるには

読み聞かせはいつからでも、いつまででも

読み聞かせ開始の目安は10ヶ月から。

しかし、読み聞かせを始めるのに「手遅れ」はない。小学生になってからでも、読み聞かせや読書の楽しみは始められる。

子どもが聞いてくれるかどうか心配なら、最近の親子の時間の過ごし方を振り返ってみる。

叱ってばかり、大人の言い分ばかりを伝えるのではなく、子どものありのままを受け入れ、本音を聞いてあげられる関係に戻れば、子どもも親の気持ちを受け止めてくれる。

字が読めるようになったからといって、読み聞かせをやめない

子どもたちは、耳で聞いて、絵を手がかりにして絵本の世界を空想する。

自分で読ませても、ひろい読みの状態ではお話の世界を想像できない。

耳で聞いて、絵を見て空想する力は4、5歳から伸び始め12歳まで伸び続けるので、12歳までは、耳で聞いてお話を楽しむ時間を作ってあげてほしい。

自分で読んで楽しむことと、耳で聞く楽しみを並行することが大切。

本好きになることを強制はできない。

本を好きになるかどうかは子どもの自由で、大人が決めることはできない。

本は、「読みたい」という気持ちが高まって初めて読めるもの。

本を読む力は、文字を読む力ではなく、空想の世界をイメージする力、すなわち「わくわくする力」がないと育たない。

そのためには、絵本と物語をたっぷり読んであげることが大切。

最後に

絵本を読んであげるときに、何かを教えようとしたり、お話の内容を覚えているかを試そうとしたり・・・ということは、きっと多くの方がついついしてしまっているのではないかと思います。

しかし、知識を教えることよりもいちばん大事なのは、絵本を「楽しい」「好き」という気持ちを持たせてあげること。

また、子どもを信じて、子どもが自分で気づくのをじっと待つこと。

ついつい忘れがちですが、しっかりと心に留めておきたいと思います。