脳科学者も認める知育教材「間違いさがし」で身につく力とは

脳が活性化され「ワーキングメモリ」が鍛えられる

『間違い探し』は、諏訪東京理科大学教授の篠原菊紀先生が、著書『脳科学者が教える 子どもの地頭をよくする方法』の中で”おすすめの知育教材5”の1つとしてあげています。

篠原先生はこの著書の中で、“地頭力”、すなわち自分の頭で考える力の基礎となるのが、脳の前頭葉が持つ「ワーキングメモリ」の力であると述べています。

ワーキングメモリ(作業記憶)とは、「作業のための記憶。何らかの知的な作業をするために、外部からの情報や記憶を一時的に記憶すること」。

たとえると、記憶や情報を「脳のメモ帳」に一時的に貼りつけ、何かの作業をする、そんなイメージです。(『脳科学者が教える 子どもの地頭をよくする方法

』より)

そして、

・『間違いさがし』をすると脳の前頭葉、頭頂葉と、主に画像的なワーキングメモリにかかわる脳の部分が活動する。

・間違いが見つかると「アハ体験」(答えがわかって「あ、なるほど」となった時に脳全体が活性化する体験)状態になる。

と、『間違いさがし』が知育におすすめな理由をあげています。

つまり間違いさがしをする時には、2つの絵を見くらべる(片方の絵を見てそれを頭に留めつつ、もう片方の絵を見る)ことでワーキングメモリが鍛えられます。

また、自分で間違いを見つけられなくても、人に教えてもらったり答えを見たりして「アハ体験」となり脳が活性化するということです。

一度にたくさんの情報を視界に入れる「引き」の視点

「まちがいさがし」で目当てのものがなかなか見つからない時、ついつい絵の端のほうから順番に、かいてあるものを1つずつ目で追うように探してしまいがちです。

しかし、このような“寄り”の視点では、なかなか間違いを見つけられないことも多いのです。

絵の中の1つ1つの要素を見くらべていくよりも、絵全体を視野に入れて眺めるように見たほうが、違っているところがパッと浮かび上がるように見えてくることがあります。

このような“引き”の視点で全体を俯瞰して見る(全体を視野に入れて見る)見方は、一度にたくさんの情報を視覚で捉えることができるため、この見方が身につくと情報処理能力が高まるともいわれています。

しかしながら、全体を俯瞰して”引き”の視点で見ることは意識しないとなかなかできませんので、お子さんから少し距離を離して見せてあげると全体が見えるようになり、ぱっと間違いが見つかったりします。

このような「引き」の視点は、「間違いさがし」の取組だけでなく、絵にかかれたものが何だったか?や、マス目の上に置かれた碁石の位置を見ておぼえるといった、「記憶トレーニング」の取組にも関係してきます。

目で見ておぼえる”視覚”からの記憶の取組でポイントとなるのは、記憶力というよりも、よそ見などせず「じっと集中して見ることができるか」ということと、その「見方」です。

小さい子の場合は特に、「おぼえていない」のではなく「見ていない」だけ、という場合があります。

しかしながら、たくさんある要素の全部を一つ一つ順番に見ていては、時間がなくて全部見ることができなかったり、全体の中での位置関係等を踏まえて見ることができなくなってしまいます。

そういった場合、対象全体を俯瞰して「全部を視野に入れる」ことを意識する必要があります。

『間違いさがし』は、そういった「引き」の視点でものを見るトレーニングにもなるのです。

頭でわかっていることを正しく伝える「表現的思考力」

「間違いさがし」と「表現力」、まったく関係がなさそうに思えますが・・・

間違いを見つけた時に「どこが、どんなふうに違うのか」を説明することは、表現力を高めることにつながります。

しかしながら、普通子どもは間違いを見つけたら、「ここ!」と間違いの箇所を指さして答えます。

そこで大事なのは、こちらからの働きかけです。

「ここ」とか「これ」という指示語や、「りんご」「くるま」「いぬ」などの単語で伝えようとしてきたら、正しい文章の形にして言えるよう質問して促していきます。

「こっちの絵とこっちの絵で、どこが違うかな!?」

「あっ、わかった!ここがちがう~」(指さす)

「何が違ってた?」

「りんご」

「りんごが、どんなふうに違うのかな?」

「こっちは4個で、こっちは3個!」

「そうだね、こっちの絵はりんごが4個あるけど、こっちは3個しかないね。りんごの数が違ってたんだね。」

・・・こんな感じです。

「頭で分かっている」ことと「それを人に伝えられる」ことは、イコールではありません。

分かっていても、うまく伝えられないことはたくさんあります。

「表現的思考力(自分でわかっていることを的確に表現する能力)」を高めるには、普段から指示語や単語のみで話すのではなく、ちゃんと文章にして話すよう意識することが大切です。

「間違いさがし」の取組でも、そこを意識することで子どもの表現力を高めることにつながります。

「こっちはりんごだけど、こっちはみかん」

「こっちはリンゴが2つあるのに、こっちは1つしかない」

「こっちの絵とこっちの絵では、男の子と女の子が右と左逆になっている」

など・・・

お子さんの年齢や発達段階によって可能な表現は変わってきますが、「どこが、どんなふうに違うのか」をちゃんと説明できるよう、持っている語彙を駆使し、考えて文章を組み立てて、うまく伝わるように表現するよう促してみましょう。

お子さんがうまく言えなかった場合も、

「そうだね、こっちの絵ではイヌがニコニコ笑ってるのに、こっちの絵では怒った顔をしているね。イヌのお顔が違うんだね。」

などと、言ってきかせてあげてください。

レッスンで取り入れている「間違いさがし」の教材

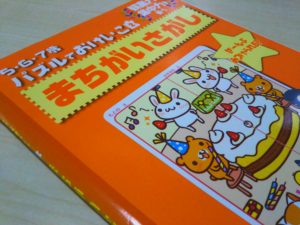

5・6・7歳 パズルでおけいこ② まちがいさがし/学研

年少~年長さんクラスで取り入れている、まちがいさがしの教材です。

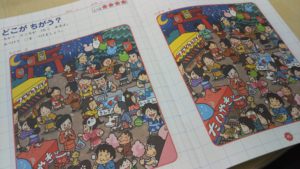

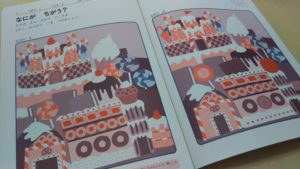

最初の問題がこちら。

最後の問題はこちらです。

2つの絵を見くらべて違うところを見つける「まちがいさがし」や、たくさんの絵の中から見本と同じものを見つける、または1つだけ違うものを見つける「絵さがし」の問題の他、もとの絵を鏡に映した絵を見ておかしなところをさがす問題などもあります。

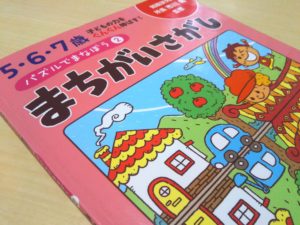

5・6・7歳 パズルでまなぼう②まちがいさがし/世界文化社

こちらの教材も、年少~年長さんクラスで取り入れています。

最初の問題がこちら。

最後の問題はこちらです。

こちらのドリルは、基本の「まちがいさがし」「絵さがし」の他、もとの絵から時間経過した後の絵を見て、変わったところやなくなったものを見つける(時間が経過しているので、人物のポーズや物の位置は変わっているが、それは間違いではない)という、ちょっと難しい問題もあります。

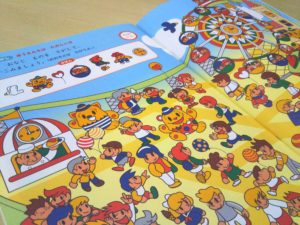

3・4歳 はじめてのおけいこノート② まちがいさがし/学研

こちらは、年少前さん(2・3歳)クラスで取り入れています。

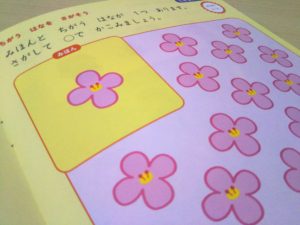

さいしょの問題がこちら。

最後の問題がこちらです。

見本の絵と同じものをたくさんの中からさがす問題や、

シルエットだけで、同じものを見つける問題もあります。

最後に

脳科学的に見ても、知育に効果があると言われている『間違い探し』。

子どもが”おべんきょう”っぽくなく楽しく取り組めるので(ニガテな子はニガテですが・・・)、幼児さんのうちに家庭学習の習慣をつけるために取り入れるのにもピッタリの取組です。

なお、上でご紹介した脳科学者の篠原菊紀先生が総合監修・指導している幼児向けの通信教育、月刊ポピー『ポピっこ』は、「間違い探し」を含め、脳のワーキングメモリを鍛える取組がたくさん取り入れられているおススメの教材です。

月刊『ポピっこ』を紹介している記事もいくつか書いていますので、ご興味ある方は読んでみてくださいね!

※月刊ポピー『ポピっこ』関連記事一覧はこちら▼▼▼

ここでは、通信教育のオススメ教材、月刊ポピー『ポピっこ』に関する記事をまとめてご紹介しています。 2・3歳児さん向けポピー『ポピっこ ももちゃん』の記事一覧 2・3歳向け通信教材「ポピっこ」ももちゃんの口コミ『もの足りない』はホント!?[…]

※脳のワーキングメモリを鍛える取組がいっぱいの『月刊ポピー』公式サイトはこちら>>>2歳~年長さんまで対応の家庭学習教材【月刊ポピー】。今なら無料見本プレゼント