「対称な図形」は小学校6年生で習いますが、教室では、年少さんのうちから線対称な図形に親しむための取組を継続しておこなっています。

子どもにとって、線対称の概念を理解するのはとても難しいですが、レッスンではさまざまな遊びをとおして自然に線対称の感覚をつかんでいくことを目指しています。

代表的なものは「切り紙」です。折り紙を2つに折り、はさみで切り込みを入れて開いた時に出来る形は、折った線を対称の軸とした線対称な図形です。

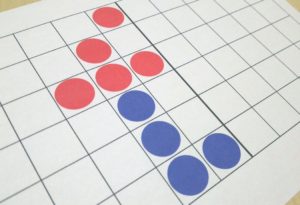

他には、方眼の半分にいろんな色の丸が描かれた台紙と100均のラベルシールを使った取組も。

台紙の真ん中に鏡を置くと、鏡を置いた部分を対称の軸とした線対称な図形が出来ますよね。

実際に鏡に映してみてから、鏡に映る位置に丸シールを貼って線対称な図形を作ります。

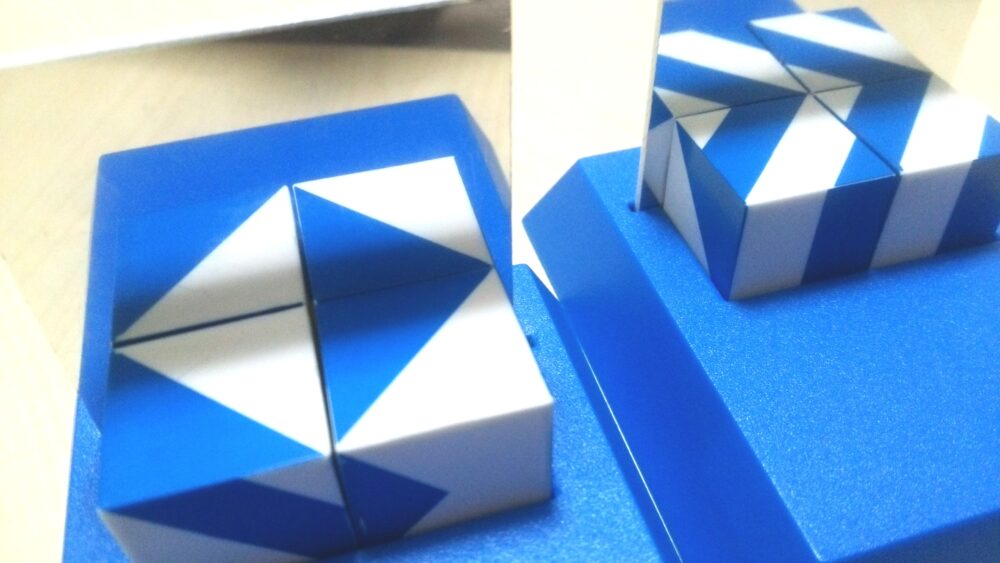

さまざまな遊びをとおして自然に線対称の感覚をつかんでいくための取組の1つとして、年長さんクラスのレッスンで使用しているのが、こちらの『ミラーゲーム<青>』。

|

|

Gonge Mirror Game |

6面とも違う模様が描かれた立方体のブロック2個を鏡に映して、付属の見本カードと同じ模様をつくるおもちゃです。

最初はみんな、2個のブロックを鏡に映しながら適当にカチャカチャ回して、偶然見本と同じ模様が出来るのを待つ・・・という感じなのですが、偶然のチャンスを待っているだけでは線対称の理解につながりません。

なので、まずは鏡に映す前にブロック2個で「これを鏡にうつせばOK!」と思う模様を作ってから、実際に鏡に映してみて確かめます。

最初はあまりよくわからないながらも、何回かやっているうちに、”見本の模様を半分にしたものを作って、鏡に映せばいいんだ”ということに気づき始めます。

もちろん、それで正解なのですが・・・”どこで半分にするか”が問題です。

つまり、どこが「対称の軸」かを見つけなければ、鏡に映した時に、思っていたのと違う形が出来てしまいます。

たとえばこのような模様であれば、縦・横どちらに半分にしてもOKですが、

こちらのような模様ですとそうはいきません。

でも、みんな模様に惑わされて、例えば右上のクリスマスツリーのような形(▲がふたつ重なっているもの)の場合ですと、▲をひとつ作って鏡に映してみて「あれれ?」ということになってしまいます。この「対称の軸」を見つける、という点が大きなポイントです。

・・・が、大事なのはもちろんそれだけではなく、見本のかたちを頭の中でブロック4個分に切り分けてみて、ブロックのどの面とどの面を組み合わせれば、自分の作りたい模様が作れるか?を考える力、つまり「図形構成力」が必要になってくるのです。

今までさまざまな平面パズルで図形の合成・分解をやってきた子どもたちにとっても、「対称の軸を見つける」且つ「図形を頭の中で切り分け自分の作りたい模様をつくる」、この両方の要素をどちらもこなすのは難易度が高くなります。

でも、かなり難しい割には、鏡を使うという目新しさ・面白さがあるせいか、子どもたちはみんなこの取組が大好きです。

世の中に積み木やパズルは数あれど、対称図形を理解する力を育ててくれるおもちゃはあまり見かけないので・・・

そういう意味でも、こちらの『ミラーゲーム』はオススメです。

【2020.5.29追記】こちらの記事でご紹介していたゴンゲ社の『ミラーゲーム』、現在は販売中止となっており残念に思っていたのですが・・・

同じような商品が七田から発売されているのを発見しました!

思考あそびシリーズ ミラーパズル

☆七田式(しちだ)教材☆ 思考あそびシリーズ ミラーパズル ☆ブロックで鏡図形を学ぼう☆☆★

ゴンゲ社のミラーゲームと同様、鏡にブロックの模様を映して、お手本と同じ模様を作ることで線対称を理解する教材。

鏡と土台、ブロック6個、お手本のシート10枚(20問)がセットになっています。

スポンサーリンク

![]()