小学生クラスのレッスンをしていると、1年生や2年生でも時計が読めない子がいます。

時計が読めなくても、学校ではチャイムの音や先生の指示に従って動き、おうちではママが朝は起こしてくれて、「そろそろ学校に行く時間よ」と促してくれれば問題なく過ごせます。

しかしながら、”時計が読めない”ということは”自分で時間の管理ができない”ということ。

ぜひ就学前の幼児さんのうちから時計に親しむ機会をつくり、”時間を守ることの大切さ”とともに「時計の読み方」を教えてあげましょう。

スポンサーリンク

時計の読み方を教える前に

時計の役割について考えよう

時計の読み方を教える前に、まずは「何のために時計があるのか?」について、お子さんと一緒に考えてみましょう。

時計は”時間”を知るためのもの。

もしも時計がなかったらどうなるかな?

いつ起きたらいいか、いつ園に行けばいいか、ママがいつ迎えに来ればいいかもわからないよね。

時計は、「起きる時間ですよ」「そろそろ出かけないと間に合いませんよ」「もうすぐご飯の時間ですよ」など、今が何をする時なのかを教えてくれるんだよ。

それに、時計がないと、みんなで一緒に遊んだりするお約束もできなくなるね。

時間は、みんなが一緒に過ごす時の大事なきまり。

そのきまりを守るために、時計があるんだよ。

・・・など、お子さんにとって身近な体験から、「時間というのはたくさんの人がいっしょに生活するために必要なものである」ということに気づかせましょう。

その上で、時計の読み方を理解し、時計を見ながら自分で考えて行動できるようになることを目指していきましょう。

時計に親しもう

おうちの中には、掛け時計や目覚まし時計、腕時計、キッチンタイマーなど、たくさんの時計があると思います。

種類もデジタル時計やアナログ時計や、家電製品についているタイマー、携帯電話の時計機能など色々です。

おうちの中にいくつ時計があるか、お子さんといっしょに調べてみましょう。

また、リビングなどお子さんの目に付きやすい場所にはアナログ時計を置いて時計を身近に感じられるような環境を作りましょう。

そして「3時になったら、おやつにしよう」「7時から、テレビが始まるよ」というように声をかけて、時計を見ながら会話をしたり、時計を意識しながら生活するようにしましょう。

時計で遊ぼう

時計のおもちゃを使って「時計のうごき方」を学んでみましょう。

お母さまが指示した時刻を、実際に時計の針を動かして、作らせます。

最初は、できれば時計をお母さま用とお子さま用の2つ用意して、「ママとおんなじ”3時”をつくってみよう」などと、お母さまが実際に時間を合わせた時計を見て作らせると良いですね。

使用するのは、長針と短針が連動して一緒にうごくもの。

”12時ちょうど”のところに合わせた状態からスタートして、「短い針が3のところに来たらストップしてね~」と、針をぐるぐる回させます。

実際に針を回してみることで、長い針が1周すると短い針がひとつ進むことを実感できます。

作らせる時刻は、下の項目で紹介している「時計の読み方を教える順序」のステップ通りに進めていきましょう。

使用するのは、知育玩具として販売されている時計でも良いですし、ホンモノの目覚まし時計などを使ってもいいですね。

子どもは時計には興味津々。触ってみたくてしょうがない!という感じです。

おもちゃの時計であっても実際に動かしてみることができるのが嬉しいので、ぜひどんどん触らせてあげましょう。

くもんのNEWくるくるレッスン

レッスンでも行っている、時計に親しむ取組

教室のレッスンでは、まだ時間の概念を理解できない年少さんクラスでも、時計に親しむ取組を行っています。

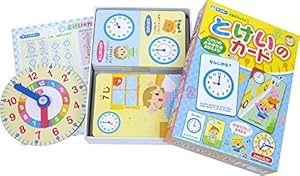

使用するのは「とけいのカード」と、「さんすうセット」に入っている時計。

「とけいのカード」には、さまざまな時刻をあらわす時計の絵と、裏面には、その時刻のようすの絵(例えば、12時ならお昼ごはん、15時ならおやつ等)が描かれています。

取組では、カードの中から1枚を見せ、時計の針を動かして、カードに描かれたのと同じ時刻を作ってもらいます。

最初に、針を回す方向(右回り)を教えて、逆には回さないということだけ注意します。

また見せるカードは、次の項目で書いている「時計の読みを教える順序」と同様に、「ちょうどの時間」➡「30分」➡「15分」➡「45分」と進めていきます。

同じ時間が作れたら、カードを裏返して「3時は、おやつの時間だね〜」などと、カードと時計を照らし合わせてみましょう。

実際に針を回して、長い針が1周すると短い針がひとつ進むことを実感するのと同時に、時刻と自分の生活とを照らし合わせてみることが目的です。

「時計の読み方」を教えよう

「時計の読み方」を教えよう

「時計の読み方」を教える順序

時計の読み方を教える時は、以下の順序で教えます。

①「ちょうどの時間」

時計の短い針が「○時」、長い針が「○分」をあらわすことを教えた上で、「長い針が12のところ、短い針が3のところにきたら3時だよ」などと教えます。

最初は、3時ちょうど、9時ちょうどなど「ちょうど」の時間から始めましょう。

②「30分」→「15分」→「45分」

「ちょうどの時間」の次は「30分」。30分がわかるようになったら次は15分、45分を教えます。

③5分、10分、25分など、「5の倍数分」

時計の数字の部分に長針が来る時刻(5の倍数分)を教えます。

「5とび」がわかると時計の読みに役立ちます。

百玉そろばんで5とびで数えたり、お風呂の中で5とびで数唱するなどして言えるようにしておくと良いですね。

④1分単位の読み方

最終的には、細かい目盛りを読んで、1分単位で時刻がわかるようにしていきましょう。

ここまでで「30分」「15分」「45分」や「5の倍数分」が分かるようになっていれば、そこを基準にして数えていけばすぐにわかりますね!

「時計の読み方」を定着させるビンゴゲーム

徐々に時計の読み方がわかるようになってきたら、ゲームで遊びながら「時計の読み方」をしっかり定着させるのもいいですね。

『Telling Time Bingo Game』

アナログ時計が描かれたシートと、デジタル時計の時刻が描かれたカードを使用します。

参加者が1枚ずつシート(ビンゴカード)を持ち、伏せて置いたカードを1枚ずつめくって出たデジタル時計と同じ時刻を指す時計が自分のシートにあれば、チップをその上に置きます。

縦1列・横1列など、あらかじめ決めておいたビンゴの状態でチップが揃えば勝ち!!というもの。

ゲーム形式にしなくても、単純にシートに同じ時刻のカードをマッチングして遊ぶことも出来ます。

![]()

最後に

まだ小学校入学前の子どもにとっては、時計の読み方がむずかしいのは当然ですが・・・

時計が読めるようになると、”時間”を意識して、時計を見ながら自分で考えて行動することができるようになります。

ぜひ、生活の中で「時計」の存在に興味を持ち、”時間”を守ることの大切さを知ることができるようにしてあげてくださいね。

スポンサーリンク