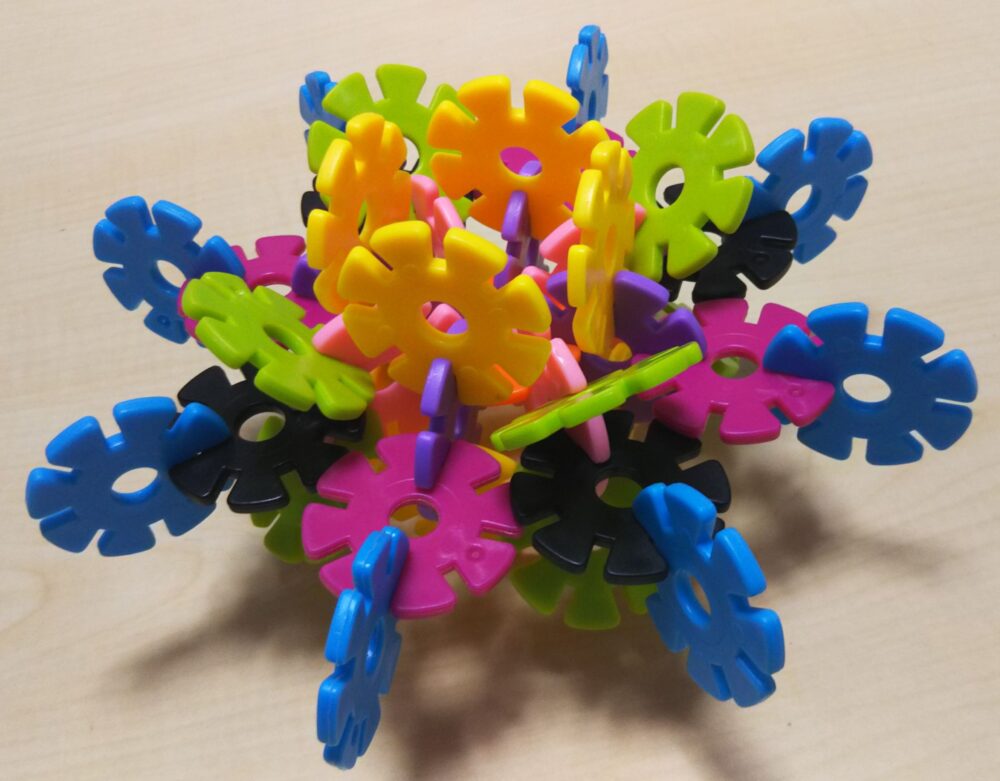

”天才のはじまり”と名づけられた知育玩具GESTAR(ジスター)は、切り込みの入った丸いパーツ同士をつなぎ合わせて立体物を構成していくことで創造力を伸ばすことができるおもちゃ。

さまざまな使い方ができてコスパの良い知育玩具で、2021年には知育玩具部門とブロックおもちゃ部門でグッドトイ2021を受賞しています。

今回は、似ているおもちゃ「ロンディ」との比較を踏まえた「ジスター」の特徴をご紹介します。

スポンサーリンク

GESTAR(ジスター)とロンディを4つのポイントで比較

「ジスター」と同じような形態の知育玩具といえば、「ロンディ」。

ジスターもロンディも、創造力を働かせて作りたいものを自由に作るという本来の使い方だけでなく、アイデア次第でさまざまな活用ができるオススメの知育玩具です。

※ロンディについての記事はこちら>>>『ロンディ』~創造力をかきたてる立体造形パズル

一見、似たような知育玩具に見えるジスターとロンディですが、実際のところどう違うのか!?というところを手にとって確かめ比較してみました。

ジスターとロンディの比較①大きさ

ロンディは特大(約10cm)・大(約4.5cm)・小(2.5cm)の3のサイズあり、大きさの違うパーツ同士もつなげることが出来るようになっています。

一方ジスターは3.3cmのワンサイズのみ(写真いちばん右がジスター)。ロンディの大と小の中間のサイズで、500円玉より一回り大きい、誤飲しにくい大きさになっています。

ジスターとロンディの比較②色

ロンディ大

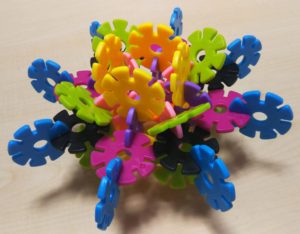

ジスター

ロンディが赤・青・黄・緑・白の5色なのに対し、ジスターは13色とカラーバリエーションが豊富。

ピンクや薄紫などの中間色が多く、創作意欲をかきたててくれます。

ジスターとロンディの比較③ピース数

商品が届いた時に、箱を開けて最初に思ったのは「うわ、いっぱい入ってる❗」ということ。

なんと、ジスターは1パッケージに500ピースも入っているのです。

一方こちらのロンディは、小サイズが170ピース入り。

LENA ロンディ(小) ケース入り

もちろん、これでもじゅうぶん遊べる量なのですが、ジスターのように500ピースもあれば、家具の隙間に入り込んだりして多少数が減っていってもぜんぜん気にならない程の量。

これならかなりの大作が作れますし、ご兄弟やお友だちといっしょに遊ぶ際にも取り合いでケンカにならずにすむのも嬉しいですよね。

ジスターとロンディの比較④使い心地

ロンディとジスターでいちばん違いを感じたのは、切れ込み同士を噛み合わせる際の感触。

ロンディの場合、切れ込み同士を垂直に合わせさえすればグッとはめ込むことができますが、ジスターの場合はかなり固い❗大人でもけっこうな力を入れないとうまくはまりません。

ロンディとジスターで素材自体に違いがあるのかどうかは分かりませんが、手で持って力を入れてみた時の固さにあきらかに違いがあり、ロンディの場合は”しなり”があるのですが、ジスターには”しなり”がまったくない感じです。

※ジスターの商品ページに、

プラスチック製の玩具を柔らかくするために使用される「可塑剤(環境ホルモン)」も不使用。

との記載があります。

ちなみに私の教室では2歳児さんからレッスンにロンディを取り入れているのですが、ジスターの場合、2~3歳児さんがきっちりはめ込むのはちょっと難しそうです。

実際、ロンディの対象年齢が特大サイズは1歳~、大サイズは2歳~、小サイズは3歳~となっているのに対し、ジスターは推奨年齢5歳以上となっています。

しかしながら、子どもたちに実際にジスターで作品を作ってもらったところ、この「はめ込みにくさ」が、出来上がった作品の「頑丈さ」「壊れにくさ」につながっていると感じました。

しっかりはめ込みさえすれば、出来上がった作品は何気なく持ち上げたり、多少雑に扱ってもまったく崩れない頑丈さ。

これなら、せっかく作った作品のパーツが取れたり崩れてしまって悲しい思いをすることもなく、作った作品を使って遊ぶこともしやすそう。

年中さん~年長さん以上くらいで、がっつり凝った作品を作って遊びたいお子さんには特にオススメです。

最後に

ジスターは自由な構成あそびで創造力や集中力、巧緻性をやしなうという本来の遊び方以外にも、工夫次第でさまざまな遊びをアレンジできるおもちゃ。

使い方によっては2~3歳児さんから小学生まで長く楽しめ、コスパの高いオススメの知育玩具です!

ジスターを使って知的能力を伸ばす遊び方については、こちらの記事を参考にしてみてくださいね。>>>『ジスター』の遊び方、2歳からの知的能力を伸ばす知育あそび5つ

”天才のはじまり”と名づけられた知育玩具GESTAR(ジスター)は、切り込みの入った丸いパーツ同士をつなぎ合わせて立体物を構成していくことで創造力を伸ばすことができるおもちゃ。 さまざまな使い方ができてコスパの良い知育玩具で、2021[…]

■こちらの記事もよく読まれています>>>

就学前のお子さんに、毎日勉強する「習慣」をつけさせるのはなかなか大変なもの。 とはいえ、今までまったく勉強したことがない…

スポンサーリンク