小学校入学前の幼児期に、学習面でどこまでの入学準備をしておくべきかと悩まれる方は多くいらっしゃると思います。

私がレッスンでいろいろなお子さんを見ていて感じることや経験を踏まえて、「小学校で勉強につまずかないために、就学前の幼児期のうちにしておくべきこと5つ」について、お話してみたいと思います。

スポンサーリンク

小学校で勉強につまずかないために、入学前にしておくべきこと5つ

学習面での入学準備に必要なのは、小学校で習うことを先取りして教えるのではなく、この先の学習の基礎になるさまざまな概念を、紙の上の知識としてだけではなく、実際のもので具体的に体験して理解する、ということ。

たとえば算数なら、足し算や引き算ができるようになることよりも、まずは抽象的な“数字“というものをあつかう前に、”5”という「数字」を”●●●●●”という「量」と結びつけられることが大事です。

そのためには、ドリルやプリントなど紙の上で数字の操作をする前に、おはじきや百だまそろばんなどの具体物をあつかう体験をとおして数の量感をつかみ、頭のなかで数を扱うイメージのもとになるものを作っておくことが大切になります。

私のレッスンでの経験を踏まえて、小学校で勉強につまずかないために、就学前の幼児期のうちにぜひしておいてほしいと思うことは以下の5つです。

①パズルや積み木でたくさん遊んで『図形感覚』をやしなう

体験レッスンなどで、パズルを使った平面図形の合成、たとえば下のような、直角二等辺三角形四枚を使って“おうち“のかたちをつくるなどの図形的な課題を出すと、ぱっぱっとできてしまう子と、まったく手が出ない子に分かれます。

つまり、それまでにパズルや積み木などで遊んだ経験の有無が如実に出ます。

こういった図形を認識する力は、何もしなくてもいつのまにか自然にできるようになる、というものでもありません。

小学生が、平面に描かれた図を見て積み木を数える問題で、見えないところにも積み木があることがイメージできないなどはよくあります。

すなわち、図形的なセンス・スキルについては理屈よりも経験がモノを言います。

・平面に描かれた図形を見て実際の図形(立体)をイメージできる、

・展開図を見てサイコロを組み立られるかどうかがわかる、

・積み木を後ろからや真上からなどいろんな方向から見たときの見え方がわかる

等・・・

頭のなかで自由に図形を思い描いたり、頭のなかで図形を動かすイメージができるようにするためには、幼児期にいかにたくさんパズルや積み木で遊び、図形的刺激に触れたかどうかが大切になってきます。

➁具体物で『数』を扱い、数の量感をつかむ

就学前の幼児さんでも、数字が100まで言えたり、足し算・引き算の計算ができる子はたくさんいます。

しかしながら、「10-8=2」がわかっても「8はあといくつで10になる?」や「10と8のちがいはいくつ?」など、違う角度から聞かれるとまったくわからなかったりする場合があります。

計算の答えを覚えてしまっているため答えは言えても、数を“量“としてとらえられていない(たとえば5+2は5の次の次の数、というように、数を数直線上でとらえている)、“数の構成“(ある数を、他の数の組み合わせとして見る)が理解できていない、というケースです。

これは、実際のもので数をあつかう経験(数えたり、合わせたり、分けたりしてみる)が乏しいからではないかと思います。

計算はできるけれど文章題になるとわからない、というのも、実際の場面に応じた具体的な数のやりとりがイメージできてないせいでもあるのかな、と感じます。

小学校に入り、数字という抽象的なものを使って考える「さんすう」を勉強する前に、生活のなかで実際のものを数えたり、家族で同じ数ずつ分ける、またおはじきや百だまそろばんを使って数えるなどの経験をとおして、具体物で数の量感をつかんだり数を扱うのに慣れることが大切です。

また、“○個ずつに分ける“の「ずつ」の意味や、“数の差はいくつ“の「差」の意味など、数にかかわりのあることばの意味がわからないことがつまずきの原因になってしまうこともあるので、これらの言葉の意味も、実際の経験をとおして理解できるようにしておきましょう。

※関連記事:幼児期のうちに、算数の基礎となる「かず」概念の”基本のき”をおはじきで学ぼう

数の概念の基礎から、小学校で習うかけ算・わり算の考え方まで・・・ おはじきは、「かず」を学ぶのに必要不可欠なものです。 …

※関連記事:「数」の概念を学ぶときに子どもがつまずきがちな言葉とは

③じっくり「自分の頭で考える」経験をたくさんする

少しむずかしい課題や初めて見る課題が出されると、なにも考えないうちから「わからない」「できない」という子がいます。

「これはまだ習ってないからわからない」というのもよく聞かれるセリフです。

おそらく、課題に対して自分の頭でじっくり考ええてみるという経験があまりないのでしょう。

また「勉強とは誰かに解き方を教えてもらうものである」と思い込んでいる、というのもあるかもしれません。

それまでの経験の有無によってお子さんの数や図形の理解度、また課題に対する取り組み姿勢には違いが生まれます。

あくまでも能力の差ではなく経験の差によるものが大きいので、レッスンを重ねていくことで徐々に差がうまっていくものですが・・・

小学校低学年の学習は、ひらがなの読み書きや計算ドリルの反復練習などにかたよりがちで、“じっくり時間をかけて考える“という機会はあまりありません。

そのためか、上で述べたとおり、小学生から教室に入室してくる子の中には、「まだ習ってないからできない」「やったことないからわからない」という発言が出てくることがよくあります。

やり方は誰かが教えてくれるもの、というのではなく、どうやって解いたら良いのか?を自分で考えて答えを導きだす喜びや達成感を、就学前の幼児さんのうちにたくさん味わうことで、どんな課題に対しても「どうやって解いたらいいんだろう」と考える姿勢を身に着けることが大切です。

④毎日机に向かう学習習慣をつける

小学校1、2年生の国語・算数は、すべての教科の学習の基礎。

基礎学力である「読み・書き・計算」がついていないまま中・高学年を迎えてしまうと、勉強についていけなくなってしまいます。

とはいえ、小学生になっていきなり「毎日勉強しなさい」と言われても、子どもも戸惑ってしまいますよね。

小学校入学前に、一日5分でも、毎日に机に向かう習慣ができていれば、小学校に入学してから「勉強しなさい」「宿題はやったの?」などと言い続けるストレスを感じなくて済むというもの。

幼児さんが家庭学習を習慣づけるには、まず毎日取り組む内容やボリューム、時間帯などを決めること。

できれば、毎日の生活のルーティーンに組み込んでしまえるとよいですね。

取り組む内容や取り組み方については、以下の3つが習慣化のポイント。

②決めたことを達成したときの”ごほうび”を決める

③最終的には自分で「やる」と決めて、”おやくそく”させる

くわしくは、こちらの記事を参考にしてみてください>>>※関連記事:3歳から!幼児さんが勉強を習慣化する3つのポイントと、習慣化のためのドリル・プリント教材の条件とは

就学前のお子さんに、毎日勉強する「習慣」をつけさせるのはなかなか大変なもの。 とはいえ、今までまったく勉強したことがないお子さんが小学生になったとたん「毎日勉強しなさい」と言われても戸惑ってしまいます。 小学校入学後に毎日「勉強[…]

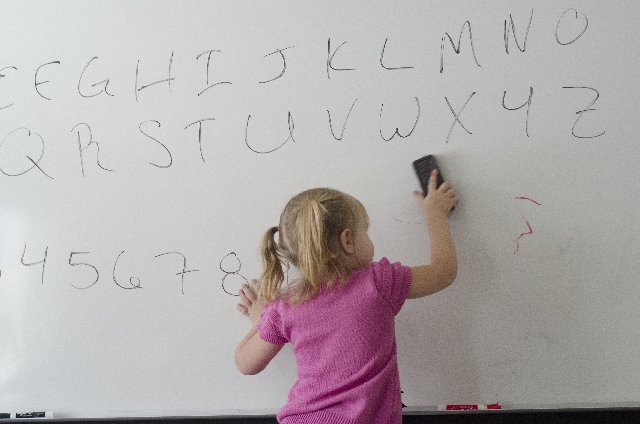

⑤ひらがなの読み書きができるようにする

ひらがなの読み書きは小学校1年生で習いますが、実際にはほとんどのお子さんが、就学前にひらがなの読み書きができるというのがデータからもわかっています。

・かな文字を読める 年長児 97.2%

・自分の名前をひらがなで書ける 年長児 98.6%

・数行程度の文が書ける 年長児 72.4%

※参照:幼児期から小学1年生の家庭教育調査(ベネッセ教育総合研究所 2016年3月)https://berd.benesse.jp/up_images/textarea/20160308_katei-chosa_sokuhou.pdf

「学校で習うから・・・」と、ひらがなの読み書きができない状態で入学した場合、授業ではさらっとしか教えてもらえず戸惑ったり、お友だちはみんなできるのに・・・と自信をなくしてしまうかもしれません。

なので、できれば就学前に、ひととおりのひらがなが読め、少なくとも自分の名前が書けるようにしておきましょう。

「ひらがな」の読み書きの習得についてはかなり個人差がありますが、興味を持ち出したらあとは早い!

お子さんがなかなか文字に興味を持たない、ひらがなが読めるようにならない、という教室の保護者さま方にも「それほど焦る必要はないですよ」「無理に覚えさせようとすると逆効果になる場合もありますよ」とお伝えしています。

それと並行して、ひらがなの「書き」につながるよう、折り紙や切り紙、ひもとおし、シール貼りなど、指先をつかう遊びをたくさん行い巧緻性をやしなうこと、「めいろ」や「せんがき」で、正しいえんぴつの持ち方や運筆を練習することを意識して行っていきましょう。

まとめ

小学校で勉強につまずかないために、入学前にしておくべきこと5つ

①パズルや積み木でたくさん遊んで『図形感覚』をやしなう

➁具体物で『数』を扱い、数の量感をつかむ

③じっくり「自分の頭で考える」経験をたくさんする

④毎日机に向かう学習習慣をつける

⑤ひらがなの読み書きができるようにする

実際におもちゃや知育玩具を使って数の基礎概念を理解したり図形認識力をやしなう方法、また幼児期に家庭学習を習慣づける方法など、「小学校入学準備」に関する記事については、以下も参考にしてみてくださいね。

「小学校入学準備」に関する関連記事はこちら>>>

小学校入学後に後悔しないために、今から始めておきたい入学準備とは。

小学校入学前のお子さんをお持ちの親御さんの中には、学習面での入学準備について「いつから」「どんなことを」準備すればよいの…

月刊ポピーが幼児教育の経験ない年長さんの小学校入学準備にオススメな理由とは。

年長のお子さんを持つ親御さんで 「小学校入学が近いのに、お勉強の準備はこれでいいの・・・!?」 とお悩みの方は多いですよ…